邪馬台国の場所特定

1.はじめに

魏志倭人伝を検証した結果、邪馬台国の位置が特定できたので、このサイトを立ち上げました。

結論から申し上げますと、大分県(一部福岡県)になります。

ただ、私個人の研究結果であり、かなり、他意見への批判もありますが、ご了承願います。

2.古代日本

古代の日本については、縄文時代、弥生時代まで、中国のような文明国家は存在しないと、一般に思われています。しかし、近年、考古学的には、三内丸山遺跡(縄文)、吉野ケ里遺跡(弥生)のような、集落の存在が確認されており、これらを考えると、これらがピンポイントであったのではなく、日本のいたるとこにあったと考えるのが自然であります。事実、黒又山(青森県)、鬼の城(岡山県、白村江の戦いの後、築いた説が有力ですが、桃太郎の四国から攻める鬼ヶ島伝説の舞台でもあり、これであると、5世紀にはこの城があったということになります)のような少人数ではとてもできない人口遺跡もあります。

中国では4千年前に文明が発生しているので、近くの日本で2千年も文明化されてないほうが、異常と考えるのが自然です。中国では、上海等都市部は、文化大革命終焉後、たった30年で日本の所得水準を追い越すほど発展しています。いかに、現在、交通の便が良くても、ジンギスカンの時代、ジンギスカン自身、中国とヨーロッパの間を一往復しています。これを考えれば、日本に2千年文明がないほうが異常です。

つまり、少なくとも、卑弥呼の時代は日本のいくつかに、都市国家あるいはそれに近いものがあったと考えるのが自然です。

中国の史記でも、東方に蓬莱山など3山(日本)があり、不老長寿の薬を求めて、徐福が向かったとの記録があります。普通に考えれば、徐福は探検隊ではなく、交渉に行ったと考えるほうが普通です。これは卑弥呼より5百年前の出来事です。

中国は東を東戎を下げずんでいましたが、私個人的には、日本、朝鮮、沿海州を含んだ、極東文明圏があり、その中心は近畿であったと(古事記より)考えるほうが普通と思われます。そして、時の時勢により、満州、朝鮮、九州がそのどちらかに組み込まれたと思われます。

3.考古学

考古学は、その時代の生活様式を探るのは非常にいい学問です。ただ、分かるのはそれだけです。世界中くまなく掘り返してるのではありませんから、ピンポイントで出た遺跡から全体を推察する学問です。だから。この時代にここで、大きな遺跡がでたら、ここにその地域の中心勢力があったと考えるのは不自然です。これを邪馬台国近畿説の人は近畿に大きな遺跡があるから邪馬台国は近畿だと言っています。考古学から見れば、邪馬台国断定の方法は、ここは邪馬台国であったという碑文でも出なければダメです。

まして、中国では夏王朝の時代の都市跡の遺跡が発掘されていますが、それで、夏王朝の存在が確認されたとは、言っていません。理由はその遺跡が夏王朝であることを示す証拠(特に文字)の発見がないからです。さらに日本でもおかしなことが発生しています。壺の碑です。ここには日本中央で書かれておりますが、発見場所は青森県です。そして壺の碑の存在は、平安時代から知られており、近年再発見されたものです。考古学で考えれば、古代は青森県が日本の中央であったと言わないといけない証拠ですが、これは無視されています。

蛇足ですが、文献資料でも否定されているのもあります。マルコポーロは東方見聞録を書き、黄金で家々が覆われている、ジパングという国を紹介しています。これは、日本の東北地方(特に平泉)のことらしいのですが、この時代の東北唯一の現存物である、平泉の中尊寺金色堂は文字通り、黄金でおおわれています。であれば、平泉では少なくとも上級階級の家であれば、黄金に覆われていたと考えるのが自然です。 ( 黄金の国ジパングは実在したということです)。

つまり、歴史に携わる人達はいいとこどりをしてるだけです。

重要なことは、遺跡、文献等から、確率的(数学的)判断が必要ということです。この時代はこんなことはあり得ないと一概に否定するのは禁じ手であり、特に、不明なことが多い邪馬台国の時代検証ではしてはいけないことです。

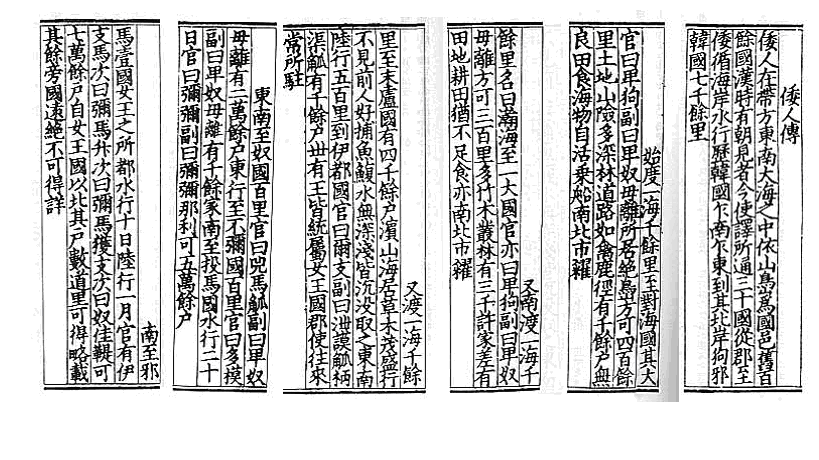

4.魏志倭人伝

邪馬台国は魏志倭人伝のみ現れる国です。他では写文等別にすれば一切現れない。となれば、魏志倭人伝を全ての根拠とし.、この文書は間違いがないと考えるべきです。読み方の違いはあるかもしれませんが、行程を1月を1日に変えたり、東を南に変えたりは、魏志倭人伝そのものを否定することになります。それは邪馬台国はなかったと同一の言い方です。それに、これは国史であり、正式文書と言っていいものです。あまりいい加減なことは記載できなく、もしあれば、後年、修正されるはずです。ここから、魏志倭人伝は解釈の違いはあるかもしれませんが、間違いがないと言う立場が必要です。

私のこのサイトでの基本的考え方は後世では、考古資料、文書も豊富になってきますが、邪馬台国は中国からのみの資料である魏志倭人伝のみなので、中国が日本をどう見ていたかの視点から後世を見て、逆に邪馬台国を推定する考え方になります。

5.国の読み方

邪馬台国などの国、人の読み方は、漢字を多くのは日本読みしてますが、日本人向けに書いた書物でなく、中国人向けに書いた書物であり、当然、中国読みとなります。中国人が、発音に近い漢字を当てたというのが、自然です。では一番近い中国語(中国語は方言がいくつもある)は魏の国の位置から現在残っている言語では北京語が一番近い発音になると思います。

漢字は元々、秦の始皇帝が統一した文字であり、当時の中国は話し言葉が違っても、漢字の持つ意味がわかれば、意思が伝わるので統治できると生まれた文字です。このため、日本でも音を表す音読みと意味を表す訓読みがあります。訓読みは日本では7世紀以降出てくる文字の読み方であり、3世紀の日本では漢字は伝わっても、音読みをしてたはずです。それなので、地名など、意味がありませんから当然音読みです(仮にの当時の日本人が漢字に精通してたとしても、松浦をわざわざ、訓読みでして末廬に変換するなんで馬鹿なことを誰がするでしょうか?)。

異民族が入ってきたから、漢字の読み方が変わると言う方もいますが、漢字は本来漢民族のみで使われている文字です。よって、異民族から見れば、漢字の発音は元の漢民族に教えてもらう以外にありません。それでも、先の訓読みのように意味を理解し、訓読みのように変わる可能性もあります。このため、華中、華南の発音を選ぶべきという方もいます。しかし、北京語は、上海語、広東語と比べ、かなり言語が違います。当然、秦の時代も同様なので、始皇帝が漢字の意味だけを統一し、発音は自由に任せたはずです。こう考えると確率的に一番近いのどうしても北京語になっていくと思います。

ちなみに発音にちかい漢字を当てはめる行為は、日本もやっています。たとえば英国、英吉利:イギリス等)。

6.国の中の国

1968年まで、日本国には60以上の国(武蔵、加賀等)があり、現在も、日本全体を表す時、全国と言っています。お隣中国でも、 劉邦が項羽に漢中王に任ぜられています。漢中は中国のひとつの国だということになります。ちなみに劉邦は中国を統一し全体を漢と名乗るようになったとのこと。この考えですと、邪馬台国の中に多くの国があると考えるのが自然です。実際、末廬国、伊都国は邪馬台国に統属すると魏志倭人伝に書いてあります。

7.道案内

ここで、もっとも重要な案件である道案内を記載したいと思います。道案内は単純で、万国共通です。初めに、大体の案内をし、

目的地に近づくと詳細な案内に変わります。一度、詳細な案内をして、また、アバウトな案内に変わることは絶対にありません。

いくつかの目印になる、距離までを言いながら、案内し、その後、そこまでの時間をいいます。この時、時間を言うとき、だれも、さらに改めて、今いるところからなんて言いません。これが基本中の基本です。

例としてある人から駅で、市役所までの行き方をたずねられれば、こういうでしょう。

① この道を北に200m行き、その信号を右に曲がり、さらに300m行けは、市役所の案内が出ています

② 車で五分、歩いて二十分

③ この駅から六百メートルの距離です。

この時、市役所の案内のあと車で五分、歩いて二十分さらにあると考える人はいないと思います?そんな、常識はずれを今まで

の魏志倭人伝の解釈で行っていると考えるべきでしょう。

中国語と日本語との違いというかもしれないがわざわざ、②の時、「この駅から」という言葉を入れるほうが不自然で、主語を大事にする英語でも道案内の場合は言いません。しかも、この誤解を避けるため、わざわざ③で「この駅から」と入れている。これを魏志倭人伝に置き換えればよく「この駅から」は「帯方郡から」になるだけである。

上記から不弥国到着で邪馬台国の旅が終わったと考えるべきです。

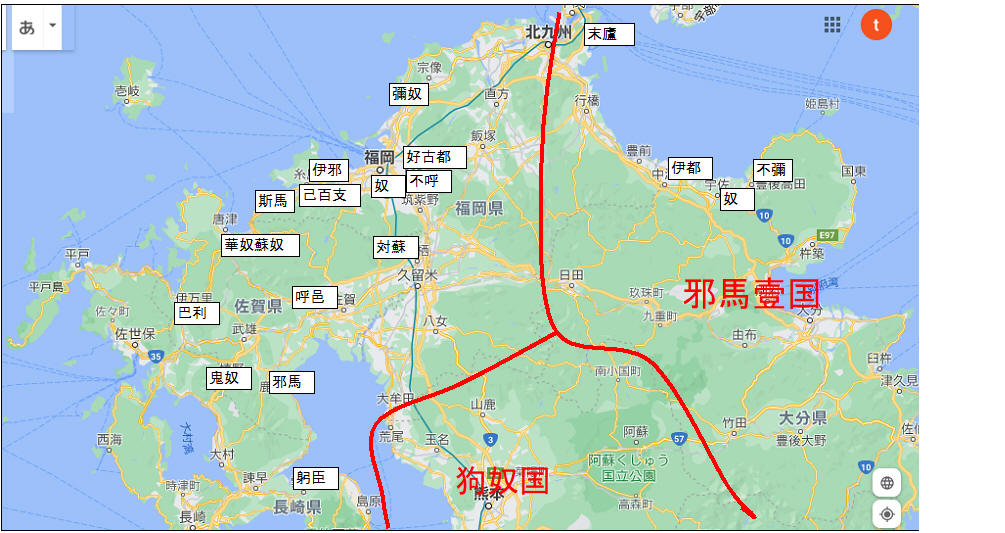

8.邪馬台国への距離方位

行程は一般論の一大(壱岐)までは問題ありません。問題はその次の海を渡ること千余里(ここだけ方角はありません)、末廬です。 多くの人が末廬国を日本語読みし、マツラと呼んで、松浦半島と言っていますが、中国発音ではムリュに近く、近い地名を考えれば、門司です(発音はマツラは3母音、ムリュは2母音で決定的に違います。つまり、一般の邪馬台国論者はいいとこどりをしているだけです)。後は、南東5百里で伊都国、さらに南東百里で奴国、さらに東百里で不彌国です。後は、行程記述ですから、ここで邪馬台国到着です。つまり、末廬国からの行程全て昔の豊の国(豊前。豊後)の中です。そして不彌国が卑弥呼のいた場所と推定できます。

さらに奴国ですが、福岡県で金印が出土したから(偽物説もあり)、福岡市あたりが奴国といってる人もいますが、行程途上で記述された国でもう一度記述された国は奴国以外ありません。よって奴国は2つあったと考えるべきでしょう。

九州説でも、大和説でも末廬国=松浦とするのがほとんどですが、その後の方位は伊都国、奴国は断定する際、魏志倭人伝は南東と言っているのに、北東に断定しています。つまり、一般の九州説ですら、魏志倭人伝を意図的に変えていることなので、魏志倭人伝そのものの否定になります。一般の九州説の最大の欠点は、これに対する明確な説明がないことです。

末盧は言語学者が松浦 muatlaと言っているので、上記は間違いとの反論があったので、重要な部分なので下記記載します。

中国では特に末盧は古代から漢字の発音はあまり変わってないようです。

基本、mòlúです。

もう一度記述しますが、中国側で異民族の侵入があっても、漢字の意味、発音はあまり変化しないと思います。理由は異民族が漢字を使用するためには、元の中国人に教えを乞う必要があります。

ここで問題になる末廬は北京語でも広東語でも差はありません。つまりこの文字だけ、日本語のみ発音が違うことになります。

さらにこんなサイトがありました。邪馬台国論者が、松浦=末盧としてるので、松は中国の発音がないため、無理やり末を持ってきて魏志倭人伝作者が末盧muatlaにしたのではないかとのこと。

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fichhan.sakura.ne.jp%2Fjapanese%2Fjapanese1hp.docx&wdOrigin=BROWSELINK

これだと、言語学者が邪馬台国論者に合わせる格好になっているに思われます。

9.邪馬台国到着の記載がない理由

邪馬台国到着の記載がないのは常識的です。現在も韓国から日本に来る場合の基本案内はこうです。「韓国から飛行機に乗り羽田(成田)に着き、電車で東京に行く。」どこにも、日本の文字はありません。

ちなみに、日本から一番近い国は、韓国、台湾を除けばロシアです。北海道から樺太まですぐです。しかし、ロシアの首都はモスクワなので、だれもそうは思わないと思います。さらに、韓国から日本に来るのに、プサンから連絡船に乗り、下関に着くとはだれも思いません。基本は首都から首都であり、この考えは邪馬台国の時代も同様です。

10.水行、陸行

大和説、徳島説の最大の反論は次になります。

次に、水行20日で投馬国、水行10日、陸行1月で邪馬台国の記述になります。ここで先のポイント、ここからという記載いずれもありません。先ほどの道案内の原則によればいずれも帯方郡からの行程になります。つまり、帯方郡から投馬国まで、水行20日で行き、帯方郡から邪馬台国には水行10日または陸行1月で行くと考えるのが自然です。投馬国はどこかといえば、発音から.薩摩(鹿児島県)が自然です。ちなみに、投馬国は中国でもよく知られている国なので、サンプルとして挙げた可能性が高いと思われます。水行、陸行の違いは、船で直行便をチャーターできるかの違いと思われます。

さらにわざわざ帯方郡から邪馬台国まで1万2千里と魏志倭人伝では記載してあります。帯方郡から不彌国までに行程距離を全部足し算すると1万5百里。これはイコールに近い数字です。この記述がある限り、近畿説はあり得ません。

蛇足を言いますと、距離が残り千3百里あるのではといいますが、これに誤差分加えても3千理程度。これを水行10日となると、対馬、壱岐間は千里なので3日程度かかることになります。こんなことあり得ません。

大和説、徳島説では、道案内の基本が違うと言っても、これも修正する必要があり、もはやデタラメレベルです。

邪馬台国まで方位と距離図解

邪馬台国までの行程

11.中国から見た東戎

中国の中華思想は自分の国は一番であり、他は野蛮人が住んでいるという感覚です。当然、こんな野蛮人のことを記載するかという感覚になります。(日本でも感覚は一緒です。日本の世界史でヨーロッパは詳しく記載するのに、フィリピン、インドネシアの歴史はほとんどありません)ただ、野蛮人でも正史にあげる国があります。そのひとつが、中国を脅かす強大な国(匈奴、元、清)。 もうひとつが、中国に服属する国です。邪馬台国は中国に服属する国です。当然、同時期に大和に大きな国があっても、中国に隷属せず、さらに、中国制服の意図もないので、中国からは、無視されるだけです。(あの巨大なローマ帝国でさえも、大秦国アントニーから使いが来たという記述のみです。)

これの典型的例が日本でも日本の南北朝時代に起こっています。当時、倭寇に手を焼いていた中国の明朝は九州で大きな勢力を持っていた南朝の懐良親王に倭寇を抑えるよう使いを出しています。この時、日本で大きな勢力を持っていたのは、北朝の足利政権です。つまり、明は足利政権の存在を知らなかったのです。

これを考えれば、畿内政権が中国に使いを出していなければ、魏志倭人伝には記載されません。前の記述通り、近畿は極東文化圏の中心ですから、畿内政権(崇神朝)から見れば、争乱で分裂中の中国(中国は人口が10分の1になる大騒乱時代です。)に使いなど出すかという感覚でしょう。

12.大分は地勢的、経済的に大勢力の出現は無理では?

これは良く歴史学者がやる論法です。たとえば、織田信長は尾張という強大な経済基盤を取ったからとか。それを言うななら、当時世界の銀の半分を産出していた石見銀山を抑えていた、毛利氏が天下を取るはずです。実際、大分からも戦国大名、大友宗麟が出現し、一時期、九州の大半を抑えています。少なくとも、明が使者をよこした懐良親王の版図レベルです。

13.三角縁神獣鏡

三角縁神獣鏡は畿内から大量出土しており、これをもって卑弥呼が魏からもらった鏡と言う人もいますが、この鏡、魏では使われていない年号が出土しています。いくら、大国の中国で、野蛮人の国に正式な物品を送るときでも、奴らは漢字が読めないと思って、こんな失礼なことはしないはずです。もししたとすれば、魏志からその鏡を渡したとの文書を削除したり、または、奴らは野蛮だからという文書を残します。

つまり、後の時代の倭の五王の時代の応神朝は朝鮮の加羅(任那日本府)を根拠地にする勢力でしたので、崇神朝と違い中国に服従することは良いことと考える政権と思われます。よって、魏の後継王朝の中国に南朝(宋)に使いを送る倭の五王は、自分は魏からこんなに鏡をもらったと地方の豪族に吹聴し、ばらまいたものと思われます。

14.曹操の墓の鏡

魏の始祖にあたる曹操の墓から出土した鏡が、大分県日田で発見した鏡と類似していることが分かりました。このため、日田市で発見された鏡が卑弥呼が魏からもらった鏡である可能性が非常に高くなりました。この鏡、上記の三角縁神獣鏡よりはるかに、精巧で、高価なものです。もし、邪馬台国が畿内であれば、貴重な100枚しかない鏡を大分の片田舎に送る可能性はゼロに近いと思われます。逆に北九州説、特に大分説であれば、ここにあってもなんの不思議はありません。

15.邪馬台国豊の国

邪馬台国は以上から豊(豊前、豊後)以外考えられません。さらに周囲5千里や東海の向こう千里に倭種の国(四国)もすべて一致します。さらに宇佐八幡宮があり、ここには2人の女神が祭られています(邪馬台国には卑弥呼、壱与)。発音的にも、壱与の国=豊の国です。

ここで問題は対戦国、狗奴国ですが、発音からすると熊であり、熊襲の可能性が高いと思われます。位置は現在の熊本県(隈の本とわざわざ地名がいっている)であり、どちらかというと勝者は熊襲であったと思われます。理由は熊(肥前、肥後)の国が熊本、長崎、佐賀にまたがる大国だからです。

また、邪馬台国7万戸とあります。これで、竪穴式住居(私個人的な考えだと、冬は竪穴式、夏は高床式に住んだと思っていますが)だと1戸当たり4名程度、すると人口28万人、1598年の検地では豊の国は56万石、つまり56万人になり、邪馬台国=豊の国で、ある意味適正と思われます。(邪馬台国も戦国時代も主体は水田耕作で、主食は米のはずです。世界で見ても、人口が爆発的に人口密度が多いのは、インド、中国であり、いずれも水田耕作地帯です。つまり、土地の栄養分が枯れない水田耕作は狭い土地でも人口を増やします。)

蛇足ですが、裸國・黒歯國が南東船行一年にあるといわれていますが、これは南米を示していると思われます。そしてこの国の漢字は発音ではなく、意味を記載していると思われます。これは、東日本大震災の漂流物が1年で北米に到達していることかもわかります。南米で縄文式土器の出土もあるので(縄文人は船でかなり長距離の航海をしていたことが分かっています)、骨董無形な話かもしれませんが、魏志倭人伝の筆者が嘘ではないので好奇心で入れたと思います。

あと、会稽東治の東に邪馬台国があると記述がありますが、会稽東治が蘇州市あたりであれば、大分は東北東に近くなります。これは、魏志倭人伝には東北東(22度)のような記述はなく、東北(45度)までなので、丸めれば東となります(正確には10度程度です)。尚、会稽東治が福州市との見解もありますが、夏の時代の王少康の話がありますので、蘇州市あたりと思われます。詳しくは下記参照願います。

邪馬台国があるのは「会稽東治」の東? 「会稽東冶」の東? | 邪馬台国と日本書紀の界隈 (ameblo.jp)

16.古事記との関連

古事記、日本書紀には一切、邪馬台国の記述がありません。これらは中国の歴史書を真似て作成された書物であり、編者は中国の歴史書に日本が出てくる数少ない書物にも関わらず、知っていたはずなのに無視しています。これは、邪馬台国が日本の後継国家にならなかったことを意味していると思われます。これを見ても大和説は無理があります。では、まったくないかと言うと、天孫降臨(場所は大分のすぐ南の宮崎)は 邪馬台国の内容が入っている可能性がある思われます。

では、その頃の日本の情勢はと言うと次のように考えられます。古事記では日本武尊の熊襲討伐は景行天皇のとき、日本武尊はその後蝦夷も征伐していますので、これ以前となります。いわゆる崇神王朝の時代であり、崇神系の天皇(景行天皇も含まる)は近畿を中心に相当な勢力を持っていたということになります。

このため、東には蝦夷がおり、九州では、豊と熊襲が九州の他国を巻き込んで覇権を争っていたと考えらます。

その後の大和政権(各地方の王の連合体政権です。だがら、日本は現在でも世界で唯一、帝国といいます)の覇権を握った政権を古事記、日本書紀で想定すると根拠地も含め次のように思われます。

崇神朝(畿内)→応神朝(加羅)→継体朝(北陸)→推古・天智朝(百済)→天武朝(東海地方)

17.中国の使者は邪馬台国にいったか?

確実に行っていると思われます。内容はその生活様式の詳しさです。行っていなければこんな記述はできません。

さらに、末廬国からの行程と方位が細かくなります。末廬国までは、方位は東、西、南、北のみ、距離も千里単位です。末廬国以降は、方位は南東が現れ、距離も百里単位となります。

これは、末廬国までは船なので、方位は、最初は星座等を頼りにしますが後は島影等を頼りにするしかなく、距離もおおよそにするしかないためと思われます。末廬国以降は陸行であり、実際測定したと思われます。測定方法は、方位は最初は星座等を頼りにするのは一緒ですが、後は指南車を使用したと思います。距離は当然歩いた歩数です。

至と到の違いがあるから行っていないいとの記述がありますが、伊都国は到との記載があります。つまり、伊都国には中国の使者が行っていることになります。私の説では当然、伊都国は邪馬台国の一部ですから邪馬台国の詳細な記述ができることになります。

18.邪馬台国で役割のある国

以下のようになると思います。後、規模は違いますが江戸時代の日本のその役割都市を例に挙げておきます。

末廬国 邪馬台国玄関口 長崎

伊都国 邪馬台国行政中心地 江戸

奴国 邪馬台国中心都市 江戸、大阪

不彌国 卑弥呼の在所 京都

18.その他の国々

魏志倭人伝では倭国にあったいろんな国々の国名の記載があります。そして、漢の時代では100国程度であったが、今、朝貢するのは30国程度の記載があります。魏志倭人伝と名乗っていますのすので、邪馬台国を重点に記載されていますが倭国を網羅するように記述されています。

特に朝貢する国々は全て国名挙げており、朝貢のない国は、倭種とか、不明と記述しています。

邪馬台国に属し、邪馬台国を通じで朝貢のある国:下記以外

邪馬台国に属さないが朝貢のある国:投馬国、侏儒国

朝貢もない国:狗奴国、裸國、黒歯國

あと、四国、本州の国は挙げていないと思います。本州(山口県)は邪馬台国より北は詳細不明という記述があり、四国は東に千里、倭種の国との記載があるのみです。

投馬国、侏儒国を含めそれぞれの国の位置を推定したいと思います。

周りの国々は一応、地理的に順番になっていますが、確実とは言いきれないと思われます。(現在の都道府県を北から順番にしても同じこと起きます)周りの国々で地名確定しないののもあるが、周りの国々は福岡、佐賀、長崎になると思われます。

つまり、末廬国、伊都国、奴国、不彌国は邪馬台国で見れば、親藩、譜代であり、その他の周りの国は外様(女王の境界の尽くる所の記載あり)という感じと思われます。

後、中国から見て倭国はどこを指すかと言うと、明朝の時代と同時代の室町時代にいい例があります。この時、倭寇とは九州中心の海賊を指しています。そして、足利義満(京都にいました)には日本国王の称号を与えています。つまり、倭と日本は少なくとも別の地方を指していたと思われます。そう考えると、魏志倭人伝の範囲が九州と四国、韓国の一部しかないのはうなずけます。

倭国の国々

国名の発音(北京語)とそれに基づいた推定位置

| 国名 | 北京語発音 | 現在の地名 | 根拠(基本北京語発音) |

| 狗邪韓 | gǒu xié hán | 韓国 | |

| 対海 | duì hǎi | 対馬 | |

| 一大 | yī dà | 壱岐 | |

| 末廬 | mò lú | 門司 | 地名が7世紀につけたとされるが、地理的にそれ以前からあったと考えるの普通 |

| 伊都 | yī dōu | 宇佐市糸口 | |

| 奴 | nú | 宇佐市 | 「うさ」の「さ」を地名を指し示す助詞と勘違い「あんたがたどこさ」の歌詞より |

| 不彌 | bù mí | 豊後高田市都甲 | |

| 投馬 | tóu mǎ | 鹿児島(薩摩) | |

| 狗奴 | gǒu nú | 熊本県 | |

| 侏儒 | zhūrú | 済州島(韓国) | 邪馬台国より4000里、帯方郡南 |

| 斯馬 | sīmǎ | 福岡県志摩郡 | |

| 己百支 | jǐbǎizhī | 福岡県糸島市瑞梅寺 | あった寺から地名にしたとするが、川にも同じ名前があり伝承が正解とは思えない |

| 伊邪 | yīxié | 福岡県糸島市 | |

| 郡支 | jùnzhī | ||

| 彌奴 | mínú | 福岡県蓑生郷福津市 | 福津市 |

| 好古都 | hǎogŭdōu | 福岡市箱崎 | |

| 不呼 | bùhū | 福岡県太宰府市都府楼南 | |

| 姐奴 | jiĕnú | 福岡県筑紫野市筑紫 | 少し厳しいか? |

| 対蘇 | duìsū | 佐賀県鳥栖 | |

| 蘇奴 | sūnú | 吉野ヶ里遺跡 | そうしたいが地名一致しない |

| 呼邑 | hūyì | 佐賀県小城市 | |

| 華奴蘇奴 | huánúsūnú | 佐賀県唐津市原 | 原(はる) |

| 鬼 | guǐ | ||

| 為吾 | wéiwú | ||

| 鬼奴 | guǐnú | 佐賀県嬉野市 | |

| 邪馬 | xiémǎ | 佐賀県鹿島市 | |

| 躬臣 | gōngchén | 長崎県雲仙市 | 温泉山満明寺が語源というが、温泉が元々、「うんぜん」の発音の為 |

| 巴利 | bālì | 伊万里市? | |

| 支惟 | zhīwéi | ||

| 烏奴 | wūnú | ||

| 奴 | nú | 福岡県那珂川市 | |

| 邪馬壹 | xié mǎ yī | 豊(壱与)の国になり消滅 | |

| 卑弥呼 | bei1 mi2 hu1 |

19.邪馬臺国と邪馬壹国

邪馬臺(壹)国の記述があるのは、魏志倭人伝で1回だけです。後はすべて女王国で記載しています。便宜上、このサイトの表題にしていますが、本来は倭の女王国の位置確定であります。2文字の違いの訳は、1回しかあらわれないので後世の写本の誤植あるいは、意識的に変更したかと思われます。そのため正式には邪馬壹国が正しいと思われます。

20.邪馬台国の魏から見た立ち位置

一般敵には魏から見ると魏の領域が圧倒的に広いので下位の国と見られますが、私個人的には、むしろ同盟国に近い感じです。理由は、魏は戦乱で人口が激減しており、把握できている人口は百万程度、これに対し、邪馬台国とその連合を合わせれば50万程度と思われます。倭国も戦乱状態にあったのですが、戦乱のレベルが低く、相手を皆殺しにするようなことしていないと思われます。後の歴史から検証すれば、戦争が起これば、中国は殺戮の嵐ですが、日本ではそのようなことはほとんど起こっていません。多分、この時代からそのような感じであったと思われます。

21.島の周囲、人口

魏志倭人伝には家や戸数が出てくるが、これは、正確に確認しようとすると大変なことになるので、倭人が言ったことや家々を見た感じを調整しての記載と思われます

さらに、対馬、壱岐の記載に方加可○○里の記載があり、これを島の周囲を表しているとの解釈が多いが、私は島の東西か南北の距離を示しているように思われます。これですと、壱岐はほぼ同じ大きさであります。対馬は上島か下島ののことをいうのであれば、ほぼ同じになります。

「参問倭地、絶在海中洲㠀之上、或絶或連、周旋可五千餘里」の意味は倭の地についての問いて集めるに、海中洲島の上に遠く離れて存在し、あるいは絶え、あるいは連なり、一周は五千余里ばかりかとなりますが、

倭国して考えると周旋の意味は狗邪韓国から邪馬台国までの距離であり、ほぼ一致します。

邪馬台国のみとして考えると豊の国ですから、この国としての周囲の大きさは一致します。

22.古代の航海術

弥生時代は航海術が貧弱なため、対馬海流によって流され、九州ではなく出雲に着くという説があるので反論します。古代人を馬鹿にしてるとしてか思えない説です。

弥生時代より前の縄文時代は私的には、アメリカ大陸までいっていたと思いますが、もっと現実的に考古学で証明されている例を挙げます。ます、弥生時代が縄文時代より、航海術が退化するとは思いません。

縄文時代は伊豆半島と神津島が交易をおこなっていましたことは考古学で証明されています。この距離は対馬壱岐の距離であり、ここには黒潮が流れています。さらに海流の速度も一緒であり、まったく条件は同じです。

さらに、付け加えると江戸時代、小笠原諸島に漂着した漂着民が母船がダメになったので、予備の小舟で北の日本を目指し、戻った記録があります。この時、小笠原から鳥島までは2,3か月かかりましたが、鳥島で19年、漂着していた漂流民(かれらは、船を失い、鳥島に木もなかったため、脱出できなかった)も加えて数日で、八丈島に着いています。鳥島と八丈島の距離は400kmでしかも黒潮が流れ、漂着ですから、海図のような知識もなく、しかも遠洋航海が不向きな小舟でのことです。ただ、彼らは航海術のベテランでありました。

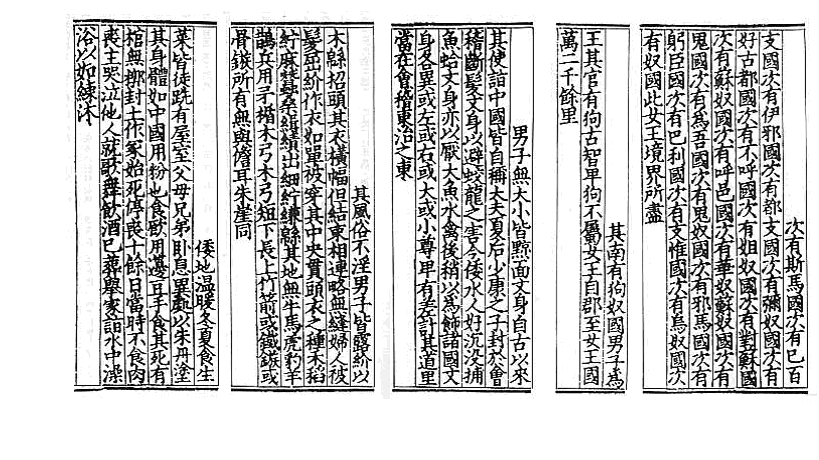

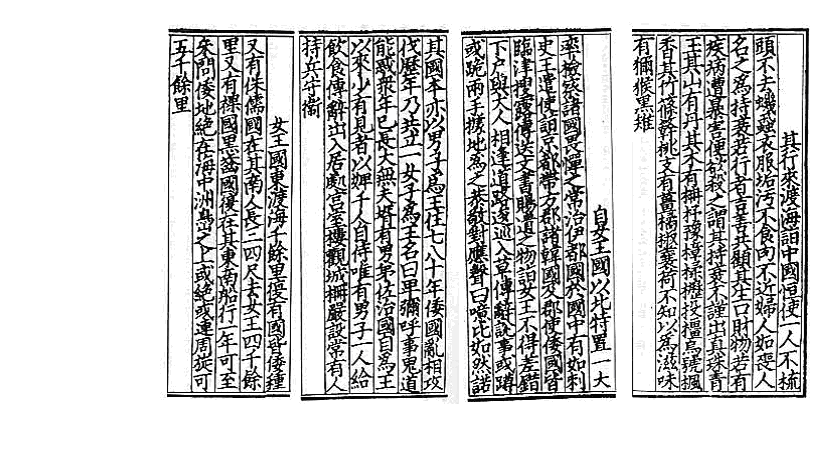

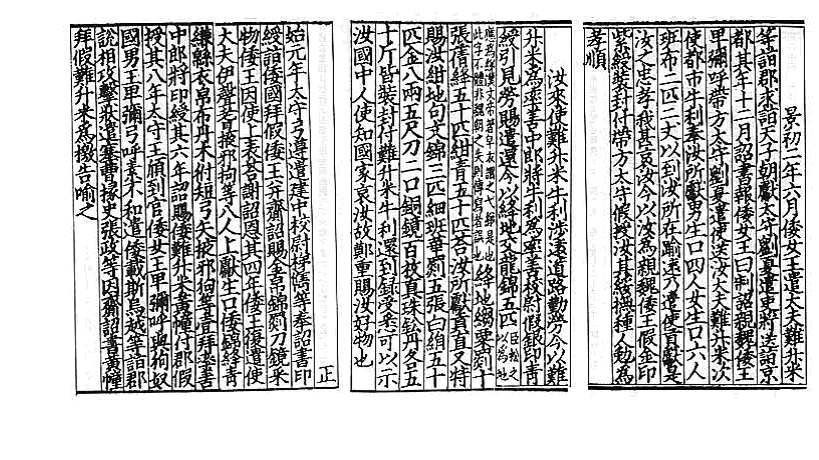

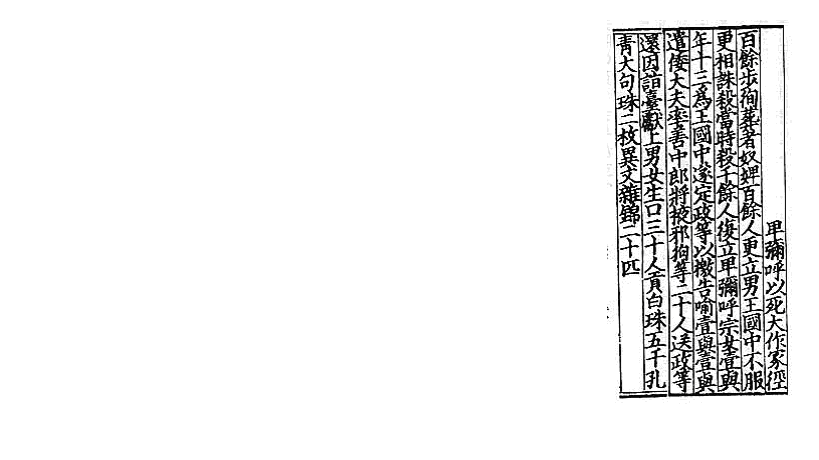

魏志倭人伝原文

23.航空写真遺跡

考古学的に証拠を言う人も多いので、google写真を挙げておきます。この時代の集落は環濠集落であり吉野ケ里遺跡からも明白です。そして、そのほとんどは後世、消滅しています。ただ、なんと2千年の間、その地形を保っている場所があります。もちろん、そこには、地面を掘り返すというような本格的考古学調査は入っていませんが、考古学者たちは環濠集落の名残りと判断しています。浜松市にある「岡の平遺跡」です。そのgoogle写真は以下で見事に円形です。

考古学的には末廬国(門司)、奴国(宇佐市)、不彌国(豊後高田市都甲)には弥生時代の遺跡があることは確認されています(宇佐市は宇佐神宮)。伊都国(宇佐市糸口)は弥生時代の遺跡の確認はされていません。ただ、戦国時代の城跡としての遺跡発掘調査をされていますが(もちろん一住宅のみ)、ただそこからは城跡の遺物すらでていないとのこと。

つまり、平地このような円形地形だと弥生時代の集落(国)である可能性が偶然かもしれませんが高い可能性があります。

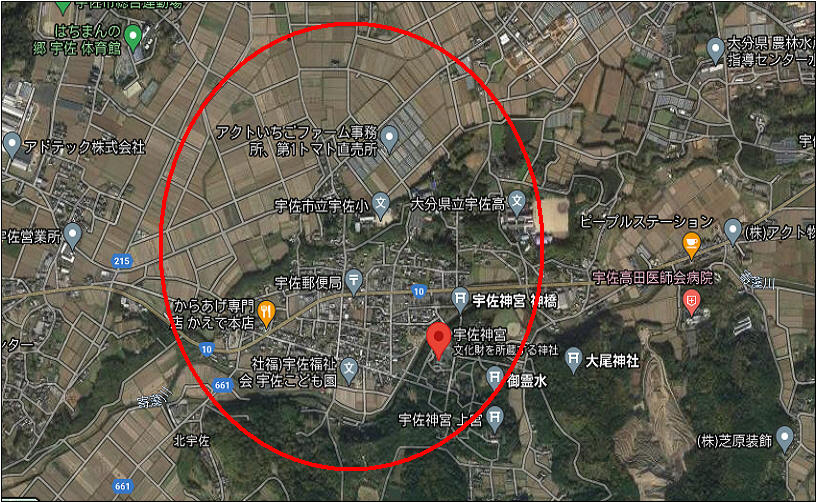

そして、伊都国(宇佐市糸口)、奴国(宇佐市)が私が北京語の発音から推定した位置と照合すると次のような円形が出現します。ただの偶然でしょうか?

ただ、末廬国、不彌国は見つけられませんでした。消滅の可能性は高いと思われます。

伊都国(宇佐市糸口)

奴国(宇佐市)

24.考古学

福岡県田川地区(旧豊前国であり、本ホームページで邪馬台国の領域であったと思われる地域)で考古学観点で見るといくつかの発見があります。

弥生時代の銅鏡(内行花文鏡)4枚出土

卑弥呼の墓と思われるもの(未発掘、墓のくびれ部分より弥生式土器出土)

ただし、この丘は墓とは断定されておらず、墓だとしても卑弥呼の墓とは断定できない。宇佐神宮の可能性もあるので

25.他の文献

邪馬台国ではなく、倭の卑弥呼が登場する文献があります。新羅本紀です。この文献、成立はかなり後の時代のものですが、第三国によって書かれています。Wikipediaから、関係する記述のみ記載します。

この多婆那国は多くの学者が日本の丹波国(京都、兵庫)を指していると言っています。さらに、大分から東北約400kmに丹波国が存在しています。(つまり、倭人国家は九州あたりを示しており、近畿は含まれていない証明にもなります)ただ、この卑弥呼は邪馬台国の卑弥呼と同一人物かどうかは不明です。

蛇足ですが、この時代の新羅は伝説の時代でありましたが、4代からしばらくの新羅王は日本人であったと、この書物で言っています。

|

邪馬台国の一般論の分かりやすいサイト メール |

|